国内的疫情似乎并没有出现什么拐点,对人们的监控,貌似也越来越严,前两天我发了一则海边烧烤的朋友圈(我都不明白为什么这边的人会把烧烤当作是夏天的专利,在徽州围着火炉顺便烤些吃的是冬天才干的事,那种感觉更温暖),国内的朋友就留言说好羡慕,他们现在是211的模式,有点惨。他们跟我解释说所谓211就是一户人家每两天只能一个人出去一次,现在像我妈家这种独门独户的三层楼也给发了出入证了,每一个去到大路的小路口据说都有人24小时守着,出门的人无论周边有没有人都得戴上口罩,有无人机监控着。早就定好了加航春假回中国的机票,心想无论疫情怎样,只要飞机敢飞我就敢坐。没想到最终还是不幸地收到了邮件,通知我的航班被取消,真是郁闷。

去年底我在外旅行的时候温哥华曾经发生过一次小地震,那天我就接到了留言

这一次疫情最危险的就是人群密集的地方,于是我就想到了他,主动问候了一下。这个周末是家庭日的长周末,他也曾在我们最无助的时候给了我亲人般的温暖,陪我度过了那段令人难忘的时光。

这一次疫情最危险的就是人群密集的地方,于是我就想到了他,主动问候了一下。这个周末是家庭日的长周末,他也曾在我们最无助的时候给了我亲人般的温暖,陪我度过了那段令人难忘的时光。

小时候爸妈工作忙,白天就把我寄养在学校附近的一户农家,晚上才把我接回家。这家人对我很好,孩子们管他们的妈妈叫姨,我也跟着一起叫姨。姨最小的儿子跟我二哥一样大,名字叫春,我喊他春哥。记忆中的春哥经常领我玩。要么就骑在他脖子上,要么他就带我去放牛,骑在牛背上。后来妈妈调到了别的学校而我也上学了,但过年过节我们两家还会时不时地走动。这期间我哥考上了一中的高中部,学校里面住宿紧张,还在他们家借住了一年多,因为他家离一中近。春哥后来去当了汽车兵,退伍后进了一个单位给领导开车,因为能言会道,办事利落,人际关系不错,最后当上了公司的副总。

这样安安稳稳干了几年,2000年后的一天早上,春嫂慌慌张张地跑来我家,哭哭啼啼的说她也想不到还能找谁帮忙了,只能来找我。原来是春哥前一天晚上被检察院的人带走了。

我其实最怕的就是求人办事,却也没有办法硬着头皮去检察院找反贪局局长,去帮春哥找和检察院熟络的律师。最后才算弄清楚出事的是三个人,一把手带两个副手。听检察院的人说是有一笔钱一把手截流下来分成了三份,也给春哥留了一份,最后他出差回来后也确实收了那笔钱,尽管他申辩说他是实在推却不了才收下的。

那段时间我义不容辞地奔走在检察院和看守所,一顿接一顿陪人喝酒吃饭。反贪局的局长对我也不错,我想私下给他送钱他死活不收,别人请吃饭他还邀请了我,我当然也不会放过任何一个机会。在饭局上他告诉我说因为这算一个团伙作案,所以量刑方面不能太离谱,他建议我还是直接去监狱联系,为下一步作打算,并给了我一个电话号码。最终因为20万块钱,虽然家人全部清退了赃款,春哥依然被判了了九年,这还是检察院采信了我说的自首情节,算是三人中量刑最轻的。法庭上他被带走时,我很难过,我冲着他喊:春哥你放心,我会帮你,你就权当是去读了回大学吧。

夏天的时候,春哥从看守所转到了监狱。两个星期后,我带着春嫂自驾也去了那里。去之前打了局长给的那个电话,到了那儿就看见一个中等个头不过看起来很强壮的中年人站在路边,他穿着一件白得耀眼的衬衫,眼睛炯炯有神,一笑露出一口整齐的白牙。他很热情地自我介绍说他姓李,是监狱管理局狱政科的科长,我之后一直喊他李科。他说:你们辛苦了,来的正好,我女儿初中毕业,正在办谢师宴呢,你们上来一起吃吧。

上楼才发现,其实也就是一桌人,他们一家三口加上女儿的两个老师,虽然都是初次见面,但因为老师们说到了考试,说到了诗词。是我感兴趣的话题,因此话也就多了起来,没想到李科一个警察,居然也十分喜欢宋词,头头是道的。听老师们说李科是单位的才子,毛笔字写得非常好。(之后我在监狱管理局的宣传窗里也看见了他刚得奖的书法作品。岳飞的那首满江红,整篇字写得苍劲有力,如行云流水般一气呵成)那一餐饭,大家都聊得很开心。不过最后他没收我的红包,也坚决不让我们付饭钱。吃完饭,他把我们送到了那个小镇上唯一的一家还挺像样的宾馆。下阶梯的时候我一不小心差点踩空,他很敏捷地扶了我一把,不愧是警察出身。

第二天傍晚,李科带我们去了监区,正好赶上犯人们出工回来,我一眼就看见列队中的春哥。他目光有些呆滞,失去了往日的灵气,裤子膝盖处都磨白了。我忍不住眼泪就出来了,这是个什么样的鬼地方,他经受了怎样的磨难。时至今日关于春哥的这些苦难的经历我都没敢细问他。因为有熟人,我们不必要隔着玻璃窗拿着听筒跟春哥对话。而是就在会客室聚了下,我都忘了具体说些些什么,反正就是让他放宽心,家里面一切都好,这边我们会尽量帮他争取换份轻松的工作,多减刑,早日回家。我记得当初我最喜爱的歌就是刘欢的这首“从头再来”,我把歌词完完整整地抄给了春哥,希望他能坚持熬过这段艰苦的岁月,看成败,人生豪迈,只不过是从头再来。

当然所有的这一切都要拜托李科去运作。

当晚我们请春哥所在监区的一众领导吃饭,李科也一起去了,这才是我想象中狱警该有的模样,高谈阔论,粗旷不拘小节。眼看着狱警一个个要跟我喝酒,一不做二不休我拿起大玻璃杯自己倒满了三杯白酒,说:别一个个来了,我敬你们大家!一仰脖子,把三杯白酒全灌进了肚子,这一下把那帮狱警和李科全看傻了,没人再敢跟我拼酒了。

很快,春哥就换了工种,不必要跪在田间地头做那些辛苦的工作了。在第一年每过两个月就去探监一次后,李科说:你们这么跑也太辛苦了,单边就要开四五个小时,不如你在镇上银行里面开个户头,上面存点钱,逢年过节的时候,我可以给他上大帐。另外,我是不会收你们的钱,但队长之类的该给还是得给一些,毕竟现官不如现管。于是我存了两三万块钱在存折上,把存折交给了李科。这样一来我们就少了很多的事情了,那边的一切全部由他打点,我们也就是一年去个一两次看看。春哥的气色越来越好,人也活泼了很多,我们都很感激有李科的帮忙。

这期间李科去过几次我的城市,我要请他吃饭他不干,最后都是当地大名鼎鼎的黑社会头目请的客,没想到传说中的黑社会头目居然会戴着金丝边眼镜,温文尔雅,平时听同事说那都是些不可一世的人物。那些人在李科面前乖得象小绵羊。吃饭喝咖啡游景点,我全程陪同,算是见识了警匪一家。一大帮人一起逛老街的时候看见东西他们就想买了送李科,不过还好,他拒绝了,什么都没要。

最后春哥九年的刑期当真坐了四年半就回家了。队里的每一次减刑都没拉下他。出狱的那一天我们去接他,李科总算吃了我们请他的唯一的一顿饭,但他也没白吃,在他们那个鱼米之乡的菜市场买了好多螃蟹之类的土特产给我们带回了家。另外他把那个存折还给了我,上面居然还剩一万多块钱。他说他如释重负,终于完成了我当年交给他的任务。

离开那个如画的江南小镇是一个初夏,我还有些许不舍。一路上很多荷塘,田田的叶子铺在水面,粉色的荷花亭亭玉立地盛开着,有的还羞涩地打着骨朵儿。绿油油的农田整齐有序,远处农家的袅袅炊烟,近处微风飘过阵阵不知名的花香,这幅场景就像一个远离尘世的世外桃源。不知是不是远离了城市的灯火,这里的星星也格外璀璨,是我这辈子见过最多最亮的,跟今年我在美国火山口湖那晚看见的一样。

移民后有次回去探亲,从春哥的口中得知了李科的近况,没想到后来他也经历了一场劫难。在我们离开没几年后监狱管理局的头都被查办了,很多干部包括局长都被免职判刑,李科也呆了两个月的看守所,只不过吉人自有天相,最后没查出大问题恢复了公职,在那样的制度下还能独善其身,真的是不容易,我要来了他的微信号,加了他的微信。前些天他给我传了照片,最近还拿了个个人突出贡献奖,挺为他高兴的。但愿他们能守住防线,错过这场疫情,平安迎接春天的到来。

去年底我在外旅行的时候温哥华曾经发生过一次小地震,那天我就接到了留言

这一次疫情最危险的就是人群密集的地方,于是我就想到了他,主动问候了一下。这个周末是家庭日的长周末,他也曾在我们最无助的时候给了我亲人般的温暖,陪我度过了那段令人难忘的时光。

这一次疫情最危险的就是人群密集的地方,于是我就想到了他,主动问候了一下。这个周末是家庭日的长周末,他也曾在我们最无助的时候给了我亲人般的温暖,陪我度过了那段令人难忘的时光。小时候爸妈工作忙,白天就把我寄养在学校附近的一户农家,晚上才把我接回家。这家人对我很好,孩子们管他们的妈妈叫姨,我也跟着一起叫姨。姨最小的儿子跟我二哥一样大,名字叫春,我喊他春哥。记忆中的春哥经常领我玩。要么就骑在他脖子上,要么他就带我去放牛,骑在牛背上。后来妈妈调到了别的学校而我也上学了,但过年过节我们两家还会时不时地走动。这期间我哥考上了一中的高中部,学校里面住宿紧张,还在他们家借住了一年多,因为他家离一中近。春哥后来去当了汽车兵,退伍后进了一个单位给领导开车,因为能言会道,办事利落,人际关系不错,最后当上了公司的副总。

这样安安稳稳干了几年,2000年后的一天早上,春嫂慌慌张张地跑来我家,哭哭啼啼的说她也想不到还能找谁帮忙了,只能来找我。原来是春哥前一天晚上被检察院的人带走了。

我其实最怕的就是求人办事,却也没有办法硬着头皮去检察院找反贪局局长,去帮春哥找和检察院熟络的律师。最后才算弄清楚出事的是三个人,一把手带两个副手。听检察院的人说是有一笔钱一把手截流下来分成了三份,也给春哥留了一份,最后他出差回来后也确实收了那笔钱,尽管他申辩说他是实在推却不了才收下的。

那段时间我义不容辞地奔走在检察院和看守所,一顿接一顿陪人喝酒吃饭。反贪局的局长对我也不错,我想私下给他送钱他死活不收,别人请吃饭他还邀请了我,我当然也不会放过任何一个机会。在饭局上他告诉我说因为这算一个团伙作案,所以量刑方面不能太离谱,他建议我还是直接去监狱联系,为下一步作打算,并给了我一个电话号码。最终因为20万块钱,虽然家人全部清退了赃款,春哥依然被判了了九年,这还是检察院采信了我说的自首情节,算是三人中量刑最轻的。法庭上他被带走时,我很难过,我冲着他喊:春哥你放心,我会帮你,你就权当是去读了回大学吧。

夏天的时候,春哥从看守所转到了监狱。两个星期后,我带着春嫂自驾也去了那里。去之前打了局长给的那个电话,到了那儿就看见一个中等个头不过看起来很强壮的中年人站在路边,他穿着一件白得耀眼的衬衫,眼睛炯炯有神,一笑露出一口整齐的白牙。他很热情地自我介绍说他姓李,是监狱管理局狱政科的科长,我之后一直喊他李科。他说:你们辛苦了,来的正好,我女儿初中毕业,正在办谢师宴呢,你们上来一起吃吧。

上楼才发现,其实也就是一桌人,他们一家三口加上女儿的两个老师,虽然都是初次见面,但因为老师们说到了考试,说到了诗词。是我感兴趣的话题,因此话也就多了起来,没想到李科一个警察,居然也十分喜欢宋词,头头是道的。听老师们说李科是单位的才子,毛笔字写得非常好。(之后我在监狱管理局的宣传窗里也看见了他刚得奖的书法作品。岳飞的那首满江红,整篇字写得苍劲有力,如行云流水般一气呵成)那一餐饭,大家都聊得很开心。不过最后他没收我的红包,也坚决不让我们付饭钱。吃完饭,他把我们送到了那个小镇上唯一的一家还挺像样的宾馆。下阶梯的时候我一不小心差点踩空,他很敏捷地扶了我一把,不愧是警察出身。

第二天傍晚,李科带我们去了监区,正好赶上犯人们出工回来,我一眼就看见列队中的春哥。他目光有些呆滞,失去了往日的灵气,裤子膝盖处都磨白了。我忍不住眼泪就出来了,这是个什么样的鬼地方,他经受了怎样的磨难。时至今日关于春哥的这些苦难的经历我都没敢细问他。因为有熟人,我们不必要隔着玻璃窗拿着听筒跟春哥对话。而是就在会客室聚了下,我都忘了具体说些些什么,反正就是让他放宽心,家里面一切都好,这边我们会尽量帮他争取换份轻松的工作,多减刑,早日回家。我记得当初我最喜爱的歌就是刘欢的这首“从头再来”,我把歌词完完整整地抄给了春哥,希望他能坚持熬过这段艰苦的岁月,看成败,人生豪迈,只不过是从头再来。

当晚我们请春哥所在监区的一众领导吃饭,李科也一起去了,这才是我想象中狱警该有的模样,高谈阔论,粗旷不拘小节。眼看着狱警一个个要跟我喝酒,一不做二不休我拿起大玻璃杯自己倒满了三杯白酒,说:别一个个来了,我敬你们大家!一仰脖子,把三杯白酒全灌进了肚子,这一下把那帮狱警和李科全看傻了,没人再敢跟我拼酒了。

很快,春哥就换了工种,不必要跪在田间地头做那些辛苦的工作了。在第一年每过两个月就去探监一次后,李科说:你们这么跑也太辛苦了,单边就要开四五个小时,不如你在镇上银行里面开个户头,上面存点钱,逢年过节的时候,我可以给他上大帐。另外,我是不会收你们的钱,但队长之类的该给还是得给一些,毕竟现官不如现管。于是我存了两三万块钱在存折上,把存折交给了李科。这样一来我们就少了很多的事情了,那边的一切全部由他打点,我们也就是一年去个一两次看看。春哥的气色越来越好,人也活泼了很多,我们都很感激有李科的帮忙。

这期间李科去过几次我的城市,我要请他吃饭他不干,最后都是当地大名鼎鼎的黑社会头目请的客,没想到传说中的黑社会头目居然会戴着金丝边眼镜,温文尔雅,平时听同事说那都是些不可一世的人物。那些人在李科面前乖得象小绵羊。吃饭喝咖啡游景点,我全程陪同,算是见识了警匪一家。一大帮人一起逛老街的时候看见东西他们就想买了送李科,不过还好,他拒绝了,什么都没要。

最后春哥九年的刑期当真坐了四年半就回家了。队里的每一次减刑都没拉下他。出狱的那一天我们去接他,李科总算吃了我们请他的唯一的一顿饭,但他也没白吃,在他们那个鱼米之乡的菜市场买了好多螃蟹之类的土特产给我们带回了家。另外他把那个存折还给了我,上面居然还剩一万多块钱。他说他如释重负,终于完成了我当年交给他的任务。

离开那个如画的江南小镇是一个初夏,我还有些许不舍。一路上很多荷塘,田田的叶子铺在水面,粉色的荷花亭亭玉立地盛开着,有的还羞涩地打着骨朵儿。绿油油的农田整齐有序,远处农家的袅袅炊烟,近处微风飘过阵阵不知名的花香,这幅场景就像一个远离尘世的世外桃源。不知是不是远离了城市的灯火,这里的星星也格外璀璨,是我这辈子见过最多最亮的,跟今年我在美国火山口湖那晚看见的一样。

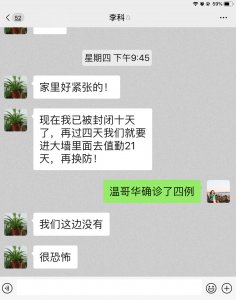

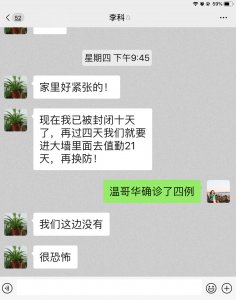

移民后有次回去探亲,从春哥的口中得知了李科的近况,没想到后来他也经历了一场劫难。在我们离开没几年后监狱管理局的头都被查办了,很多干部包括局长都被免职判刑,李科也呆了两个月的看守所,只不过吉人自有天相,最后没查出大问题恢复了公职,在那样的制度下还能独善其身,真的是不容易,我要来了他的微信号,加了他的微信。前些天他给我传了照片,最近还拿了个个人突出贡献奖,挺为他高兴的。但愿他们能守住防线,错过这场疫情,平安迎接春天的到来。