英迪拉·普里雅达希尼·甘地(

印地語:इन्दिरा प्रियदर्शिनी गान्धी,英語:Indira Priyadarshini Gandhi,1917年11月19日-1984年10月31日),分別擔任兩屆

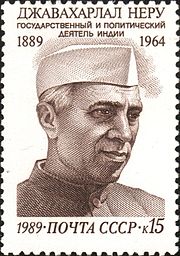

印度总理,在最後任期期間遇刺身亡。英迪拉·甘地是印度獨立後首任總理

賈瓦哈拉爾·尼赫魯的女兒,是印度近代最為著名及存有爭論的政治人物之一。她一方面為印度在冷戰時期的發展作出了不少貢獻,但另一方面亦因政治管理的方針而令其政績蒙上陰影。其領導印度期間的政治方針相當硬朗、立場堅定,後人稱其為“

印度鐵娘子”。

目录

生平[编辑]

早期生涯[编辑]

尼赫魯家族的祖先是來自

查谟-克什米尔邦和

德里的

婆罗门家族。英迪拉的祖父

摩迪拉·尼赫魯是

北方邦安拉阿巴德的一名

訟務律師,也是

印度国民大会党在前

甘地時期一位舉足輕重的人物,曾擔任主席一職,亦是著名的《

尼赫魯報告》的作者。該報告規劃了有關印度未來的

政府體制,以對抗當時的

英國殖民政府。至於英迪拉的父親賈瓦哈拉爾·尼赫魯則是一位受過高等教育的

律師,以及是

印度獨立運動的重要領導人之一。英迪拉是他與妻子

卡瑪拉所生的。在英迪拉出生的那段時期,尼赫魯開始與

聖雄甘地聯手推動印度獨立運動。

英迪拉和她的母親一直都疏遠尼赫魯家族,所以她從小就只能從多病的母親身上獲得關愛,而她祖父和父親的政治身份亦令她難以與同輩的人親近,故此英迪拉亦培養出堅強、獨立自主的個性。

英迪拉12歲時聚集一班少男少女創立“猴子隊”(名字源自

印度教史诗

罗摩衍那,傳說中

毗湿奴的一个化身

罗摩在与邪恶势力作斗争时,得到一群

猴子的帮助,英迪拉認為他們就有如這班猴子),為

國大黨擔任参加游行集会、散发宣传品等工作。另外,尼赫魯因從事獨立運動的關係,房子經常有警察嚴密看守,傳聞指英迪拉常替父親帶出一些重要文件,以轉交其他獨立運動人士。

1936年,她的母親卡瑪拉與病魔掙扎多年後,終因

肺结核去世,當時英迪拉只有19歲。在她的童年時期中,並未曾享受過一段穩定的家庭生活,這對她日後的性格發展亦有很大影響。其後,英迪拉进入印度、

欧洲和英国的著名學府读书,如

桑蒂尼盖登(又名「寂鄉」)、

牛津大学薩默維爾學院等,但因成績不佳最終都未能獲得

学位。在她旅居欧洲大陆和英國的時候,她邂逅了

費羅茲·甘地,她們並於1942年結婚並改名為英迪拉·甘地。當時正值獨立運動最后爆发“

退出印度运动”的前夕。英迪拉與她的夫婿就因參與獨立運動而被逮捕入獄數個月。1944年,英迪拉誕下

拉吉夫·甘地,兩年後又誕下

山齊·甘地。

1947年的印度獨立與分裂的過程中,英迪拉為數以百萬計的

巴基斯坦難民組建難民營、以及為病人提供藥物資助。這是她首次於公共事務上出力,亦是她未來踏足政壇的一次寶貴經驗。

婚姻[编辑]

印度獨立後,由於費羅茲的

記者和保險員工作關係,需回到安拉阿巴德工作。所以英迪拉夫婦二人之後又返回當地居住。他們的婚姻在最初的時候相當美滿,但隨著英迪拉帶著兩名兒子遷居德里,去協助她那剛當選首任

總理而面臨重大壓力的父親後,這段關係開始惡化。英迪拉成了她父親的私人助理及看護,並經常為父親分憂。隨着這樣的聚少離多,夫婦二人的暫別似乎逐漸演變成婚變。

在1952年,印度舉行第一次

大選,英迪拉分別管理尼赫魯家族以及她丈夫費羅茲這兩個竞选陣營。當時費羅茲並沒有詢問他岳父尼赫魯的意見就自行參選。最後他成功當選遷回德里,但他卻選擇在德里另外找一間房子居住而沒有與妻子同住。費羅茲當選議員後不久就迅速建立起自己的名聲和地位,最主要是他揭發了一些國家保險業的醜聞,為自己樹立了一個反政府

貪污的戰士形象。這一事件亦令到財政大臣、亦是他岳父尼赫魯的助手下台。

在這一連串事件之後,費羅茲和英迪拉分开了。不久,費羅茲更有了婚外情。但是,在1957年印度大選後不久,費羅茲

心臟病發作需入院治療,這一事件卻戲劇性地挽救了夫婦二人瀕臨破裂的婚姻。英迪拉悉心照料患病的丈夫,令她和費羅茲以及孩子們之間的關係拉近了。但好景不长,1960年9月8日英迪拉正在国外陪伴父親出國訪問之際,費羅茲終於因病過世。

執政[编辑]

英迪拉幼年與聖雄甘地的合照

1959年至1960年間,英迪拉參加國大黨主席的競選並成功當選,並同時兼任其父親的幕僚長。由於其父尼赫魯極力反對用人唯親,英迪拉未參加1962年國大黨主席位置的競選。

1964年5月,尼赫魯逝世,英迪拉在新總理

夏斯特里力勸之下決定參與

競選進入政府機關,並立即被委任為資訊廣播大臣。其後不久,印度南方爆發了反印地語騷動,當時官方正打算通過印地語作為國家官方語言,但在南方的一些地區根本並不使用印地語,在不滿情緒下,當地人民爆發了騷動。事件發生後,英迪拉趕往

馬德拉斯(現稱金奈)處理。在那裏,為自己樹立了一個良好的形象。雖然夏斯特里在初時頗為照顧英迪拉,但事實上英迪拉又是他最重大的政敵之一,故此二人開始產生矛盾。

1965年

印巴戰爭開始,英迪拉卻選擇往

克什米尔首府

斯利那加度假。當時巴基斯坦部隊正集結於相當接近的位置,有不少人都勸她改往

查谟或

德里等較為安全的地方,但英迪拉卻堅持己見。她重整了當地政府並邀請傳媒到訪,務求令國家民眾消除疑慮。當時的大眾就形容英迪拉为“一群妇人内阁中唯一的男子汉”。1966年1月,夏斯特里在

蘇聯塔什干與

巴基斯坦簽署和議之後數小時突然去世,他的死因至今依然是一件懸案。

當夏斯特里的死訊傳到印度首都後,一場激烈的繼承權爭奪戰就正式展開了。其中之一名熱門繼承人是

莫拉尔吉·德賽,早於首任總理尼赫魯去世時,他就有意坐上總理之位,可惜敗於夏斯特里手下。另外一位就是已宣誓為代總理的

南達,他亦曾在尼赫魯死後曾代任總理。英迪拉則靜觀其變,看來並無意爭奪政權。正當德賽和南達爭得火熱、互數不是之際,人們的眼光開始轉移到英迪拉這位前總理的女兒身上。當時的國大黨主席卡馬拉奇認為英迪拉在全國都享有盛名,且又是尼赫魯的女兒,故推選其出戰總理一職,並獲得十個邦的首席部長所支持。故此,英迪拉宣佈參選,並於議會兩院中獲得355票,超過德賽所得的169票逾倍,成功當選印度第三任總理(另外前有二任代總理)。

第三次印巴戰爭、核子防衛與綠色革命[编辑]

1971年美國總統尼克遜與英迪拉·甘地

早於1947年印度宣佈獨立之始,印度與巴基斯坦已經就國土、政治等問題不斷發生衝突,更於1947年和1965年分別發生了兩次印巴戰爭,死傷無數。

时巴基斯坦本身被印度领土分割為不相连的

東巴基斯坦和西巴基斯坦,當時大部分政府官員、軍隊等都是西巴基斯坦人,引起了不少東巴基斯坦的孟加拉人的不滿。1966年,东巴基斯坦成立了

人民聯盟要求實行

聯邦制,令東巴能得到

自治權利以及經濟獨立。在1970年的巴基斯坦大選中,人民聯盟獲得大勝,並於翌年與總統會談要求自治但遭到拒絕。1971年3月25日

巴基斯坦總統葉希亞頒布了軍事管制條例,將人民聯盟的骨幹成員逮捕,引起東巴基斯坦人的強烈反對。由於大批東巴基斯坦的孟加拉人湧入印度國境避難,印度遂以此為契機通過了協助東巴基斯坦分離分子的決議,於1971年4月開始對西巴展開零散的攻擊,並於同年11月21日展開大規模進攻。12月16日印度軍隊戰勝了駐守東巴基斯坦的守軍,身為總理的英迪拉宣佈於翌日停火,第三次印巴戰爭隨之結束。及後,東巴基斯坦在印度協助下獨立,成為現時的

孟加拉國。

1971年的戰事中,

美國曾派遣

第七艦隊到

孟加拉灣戒備,並警告印度不要利用東巴基斯坦的種族屠殺為藉口,而對西巴基斯坦、以及有主權爭議的喀什米爾地區進行大規模的攻擊。美國的這種行徑令印度与其的關係更加疏远,有見及此,英迪拉開始加速制定一系列新的國防以及

外交方針。印度和

蘇聯在之前已簽訂友好與合作條約,亦令印度在這次戰事中獲得更多政治以及軍事上的支援,從而在這次戰事中獲勝。

战后英迪拉邀請新任的巴基斯坦總統

阿里·布托到

西姆拉作一星期的會談。在談判幾乎破裂之際,印巴雙方突然簽署了西姆拉協定,列明喀什米爾地區的主權爭拗應以談判和平解決。和约被印度舆论猛烈批評,認為她應該利用手上的93,000名巴基斯坦

戰俘作为筹码,以取回喀什米爾的土地。但這項條約确实減低印巴雙方在不久將來會發動戰爭的可能性,從而亦避免了

联合国或其他国家干涉事件。在不抵觸一些敏感問題的前提下,英迪拉允許印巴貿易正常化,但很多其他往来则仍凍結。

由於英迪拉感到

中国的

核武器發展對印度構成威脅,及认为两个

超级大国并无意促成印度的稳定,故加速了本国的核發展。1974年,印度成功在

拉賈斯坦邦的

博克拉進行一次不公開的核試,是次核試的非官方代號為“微笑的佛祖”。雖然這次核試是被形容為以和平為目的,但毫無疑問地印度在當時已成為新晉的核國家。這次舉動亦導致了日後巴基斯坦的核發展。

經過1960年代的農業改革以及政府的資助下,印度由長期糧食短缺轉變為糧食出口國,亦令商業作物更多元化,這次改革亦被稱為“綠色革命”。与此同时,被称为“白色革命”的向学童提供

牛奶的计划也有效地解决了营养不良问题。印度的政策也带来了工业的发展。

總理時期的個人生活[编辑]

英迪拉的

英雌形象一直深入民心,但同時她的性格也和父親一样不太喜歡與人接觸。這多數是因為她童年的動盪生活影響,雖然她對她的父親和家族充滿自豪,但她卻難以发展出一个普通人應有的社交生活。在1950年代至1960年代左右,她曾經和一個

紐約記者多洛菲·諾文通过通信而相熟,但由於政治立場問題而中斷了聯絡。所以除了政坛盟友外,她没有私下的知己。她的孩子們都在英國唸書,不過都沒有取得學位。

她最疼愛她的小兒子山齊。不少史學家認為山齊利用了她对自己感情上的依赖。可能因為山齊有其父親費羅茲的影子,而且英迪拉觉得山齊因為父親之死而不滿她,英迪拉所以竭力去取悅他。當時拉吉夫已經長大亦沒有政治束縛,故此英迪拉的母愛幾乎都傾注於年少的山齊身上。结果卻演變成后来英迪拉对山齊政治上的過分支持,而背弃了民主,腐败以及滥用权力。拉吉夫曾说他永远不会原谅弟弟对母亲1977年大选失利之后的所作所为。

緊急狀態[编辑]

英迪拉政府在1971年大選獲勝後開始面臨重大考驗。

官僚主義及

貪腐都令國家的經濟和管理出現危機。

綠色革命雖令印度低下層人士的生活獲得一點改善,但改善的速度和幅度並不足以應付巨大的

失業率。另外政府又與山齊·甘地的馬魯迪公司簽訂合約授權他們去生產首批本地生產的車輛,但这家公司一辆车也没能生产出来。

英迪拉亦被指為

獨裁統治。她曾運用其在國會的多数席位修改

宪法、以及削減各邦在聯邦系統下所被賦予的能力。議會曾多次指責敵對黨系所管理的邦份為“無法治及混亂”,並强制执行“總統規條”,以奪回這些邦的控制權。另一方面,某些官員又對英迪拉過度扶持山齊·甘地而表示不滿。不少過去的著名自由運動人士如賈耶·拿蘭恩(Jaya Prakash Narayan)等都站出來發表言論對抗英迪拉政府。

另外,英迪拉的政敵亦宣稱英迪拉在1971年的大選中舞弊。1975年6月,阿拉哈巴德的印度最高法院發現她在大選期間派一个公務員在自己的競選陣營裏服务。从技术角度来讲,該次選舉應該作廢。所以法院裁定她要退位並在未来六年中禁止參加選舉。

縱然當時的議會被認為是於黑幕之下運作,但卻这次是首次有法院對貪污下達了裁判。英迪拉固然提出上訴,但她的政敵卻咄咄逼人要求她辭職。他們在全國發起示威,示威後期演變成

騷亂。人民黨則勸喻警方如果被要求開槍鎮壓時不要执行。公眾的不满、艱難的經濟環境、以及反应迟钝的政府令印度的时局愈演愈烈。其後,一場巨大的集会包围了議會和英迪拉的居所,要求她下台。

英迪拉隨即要求總統

艾哈迈德頒佈國家進入緊急狀態。艾哈迈德是一位屬於保守派的政治人物,亦是英迪拉的忠誠夥伴,他曾經在邊境邦份擔任地方政府首席官員,並協助推行將數以百萬計的孟加拉人遷徙到印度的政策。由於印度政治體制上總統處事需聽從獲選總理的勸告和提議,所以國家從而進入了

緊急狀態。某些愛國人士都認為這對政治夥伴是政治上的魔鬼。在確保了國家緊急狀態的實行後,英迪拉下令警察和軍隊鎮壓示威和騷亂,並下令逮捕敵對政權的領導層,而這些被逮捕的人士當中,有很多都是在獨立前曾反抗英國而下獄的鬥士。在所有印刷媒體在被資訊廣播大臣所控制的情況下,警察從而亦獲得了無限的權力和撥款。大選則被無限期延後,所有非執政黨控制下的地方政府都被解散。

總理亦在未經過國會的詳細討論的情況下,推行了一系列的增加賦稅和政制修改的政策。英迪拉曾經嘗試去動議修改國家法律,務求在國家緊急狀態被解除後,她能免於被政治起訴。英迪拉又要求總統頒佈“特別法”,讓她能不經國會去執行法令。資訊廣播大臣因德尔·库马尔·古杰拉尔(Inder Kumar Gujral)因不滿在政務上受到英迪拉和山齊的過份制肘而辭職(古積拉爾其後在1997年亦成了印度總理)。除這些極少數例子外,幾乎所有人都默默遵從著英迪拉和山齊的管治方式。

英迪拉的緊急狀態政策維持了19個月。在這段時間裡,國家在經濟上有了显著的進展。主要的原因是因為大部分的暴亂都得到平息,政府的效率也提高了。縱然貪污情況依然存在,但一些熱心的政府官員則協助減免了一些稅項。在英迪拉的20點計劃中,農業和工業的生產量得到了提升,令印度的財政狀況可以立足於國際社會上。但另一方面,不少政治人士被逮捕下獄。期間,山齊强制清除在德里的

贫民窟,令數十萬計的人民流离失所,数千人被殺。

1977年,英迪拉倡議印度再舉行大選,由於英迪拉的受歡迎程度大減,結果遭受慘敗,而她亦出乎意料地被迫下台。

鄉村的

男性被強迫

絕育 (forcing men in villages to undergo sterilization)

[1],1983年9月正因為這個原因,她获

联合国颁发“人口奖”,

钱信忠也同时获颁发。

[2][3][4]

下台、被捕與二度執政[编辑]

1977年大選中人民黨獲得大勝,而英迪拉的長期政敵

德賽則成功登上總理寶座。國大黨亦因而分裂,英迪拉派在國會的影響力被降低。人民黨的元老

查蘭·辛格則下令逮捕英迪拉和山齊。但是,英迪拉的被捕和被長期審訊,卻令她在公眾建立了一個被政府逼害的無助女人的形象,反而幫助了她的政治重生。

由於人民依然面對著艱難的生活,故此開始對執政的人民黨不滿。而同時英迪拉則發表公開講話,為國家在緊急狀態時所犯下的錯誤道歉,重新建立起自己的形象。1979年6月,因未能解決國內的經濟困難,德賽宣佈辭職並由查蘭·辛格接上總理之位。

辛格嘗試組織一個由人民黨主導的政府,但並得不到很大的支持。故此,辛格提出與英迪拉派的國大黨合作,但卻引起了黨內某些人士的不滿。不久之後,當時的總統

雷迪下令解散國會重選,而英迪拉則在當時撤回她對辛格的協助。重選後,英迪拉獲得大勝得以重新坐上總理之寶座。

遇刺[编辑]

在英迪拉統治的早期,

錫克教徒一直在爭取更大的權益和認同。他們在

旁遮普邦佔有多數地位,亦建有著名

錫克教廟宇

金廟。在1984年大選前幾年,不斷有錫克教徒與

印度教徒的衝突事件發生。當時,佔全國大多數人口的印度教徒希望政府保障他們的安全,而英迪拉派國大黨為了在大選前樹立起自己的形象。1984年6月3日,促使英迪拉下令

印度陸軍攻入金廟(

藍星行動),這次事件中有646人死亡,4712人被拘捕,而傷亡者和被捕者都以錫克人為主;這次軍事行動被錫克教人認為是政府對聖地的褻瀆以及對錫克人的屠殺,所以某些錫克極端分子便揚言要殺死英迪拉報復。當時,總理府的安全顧問曾提議英迪拉撤走在她身邊的錫克教人士,但英迪拉為免印度教和錫克教雙方矛盾加劇而婉拒。無奈地,這事亦為她的死亡種下了禍根。

1984年10月31日早上,英迪拉在總理府被兩個她的錫克教保鏢開槍刺殺身亡,享年67歲。在她遇刺身亡的消息傳出後,全國掀起了反錫克教徒的暴動,不少錫克教徒在這場暴動中被殺死或無家可歸。英迪拉於1984年11月3日下葬,結束了她對印度長達16年的統治。

家族[编辑]

參見:

尼赫鲁-甘地家族

拉吉夫·甘地在1981年2月步入政壇,並於其母死後擔任印度總理,但於1991年5月卻和他母親一樣被暗殺,不過這一次他是被

斯里蘭卡的

泰米爾伊拉姆猛虎解放組織(簡稱泰米爾猛虎)所暗殺。而拉吉夫的遺孀、

意大利裔的

索尼亚·甘地帶領國大黨於2004年大選中獲得空前勝利,她本可成為第一位外國出生的印度總理,但她最後選擇不出任此職位。

雖然索尼亞婉拒了擔任總理的機會,但她依然保留對議會和黨的控制權。另外,身為錫克教徒的時任總理

曼莫汉·辛格本身亦很尊重尼赫魯-甘地家族。另外,拉吉夫的孩子

拉赫·甘地和

普里揚卡·甘地亦步入政壇。另一方面,山齊·甘地的遺孀

瑪尼卡·甘地的兒子

瓦倫·甘地亦活躍於政壇,是

在野黨印度人民党的成員。

雖然這個家族叫做尼赫魯-甘地家族,但和

聖雄甘地並無血親關係,不過這兩個家族私交甚篤則是事實。

[來源請求]

評價[编辑]

著名

意大利記者法拉奇對英迪拉有著以下的描寫:“她的相貌很動人,她有一對淡啡色而又略帶哀傷的美麗眼睛,臉上總是掛著一絲奇妙、高深莫測卻又能引起人們好奇的微笑。”短短幾句話,卻表露出英迪拉內心表現出來的性格。

不過,在政績方面,外界對英迪拉·甘地的評價褒貶不一,既有贊揚她的政績和對印度的建樹,亦有人不滿其強硬政治手段和蓄意栽培她的兒子成為接班人。縱然如此,英迪拉·甘地依然是印度一代傳奇人物。

英迪拉在遇刺前不久曾經發表過以下的言論:“我一生人都用來為人民服務。即使我死了,我相信、我每一滴血都會用來哺育印度,讓她變得更加強大。”而事實上,隨著時日的變遷,不少印度人民都懷念這位硬朗的“印度鐵娘子”,甚至有人稱她為“印度國母”。

參考資源[编辑]

外部連結[编辑]

- ^ Nossiter, Bernard D.; Times, Special To the New York. Population Prizes from U.n. Assailed. 1983-07-24 –通过NYTimes.com.

- ^ Qian, X. [Speech by Dr. Qian Xinzhong, Minister-in-charge of the State Family Planning Commission and Laureate of the United Nations Population Award, at the United Nations Population Award presentation ceremony (30 September 1983)]. Ren Kou Yan Jiu = Renkou Yanjiu. 1983-11-29, (6): 1. PMID 12159402 –通过PubMed.

- ^ Nagata, UN Photo/Yutaka. United Nations Population Award Ceremony of 1983. United Nations Photo. 1983-09-30.

- ^ United Nations Population Award to Indira Gandhi and Qian Xinzhong. [2019-01-24].

分类: